【2025年版】ベンチャー新卒採用の成功法則|メリット・デメリット・最新動向まで解説

近年、ベンチャー企業の新卒採用に注目が集まっています。

人材不足が加速し、大手企業だけでなくスタートアップや成長中のベンチャーでも「若手をどう採用・育成するか」が大きな経営課題となっています。

一方で、

「ベンチャーに新卒採用は向いているのか?」

「コストや育成の負担を考えると難しいのでは?」

と悩む採用担当者も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ベンチャー新卒採用の最新動向・メリットとデメリット・成功事例・具体的な手法までを徹底解説します。

対象読者

- 新卒採用を検討しているベンチャー企業の経営者・人事担当者

- 母集団形成や応募数に課題を感じている採用担当者

- 成長フェーズに応じた「新卒採用の最適解」を探している企業

この記事を読むことで、ベンチャー新卒採用の全体像と、成果につながる設計ポイントを一気に理解できます。

結論から言えば、採用ブランディングとWantedlyの活用が成功のカギです。

1. ベンチャー企業における新卒採用の最新動向(2025〜2026卒市場)

新卒採用市場全体の変化|26卒の最新データ

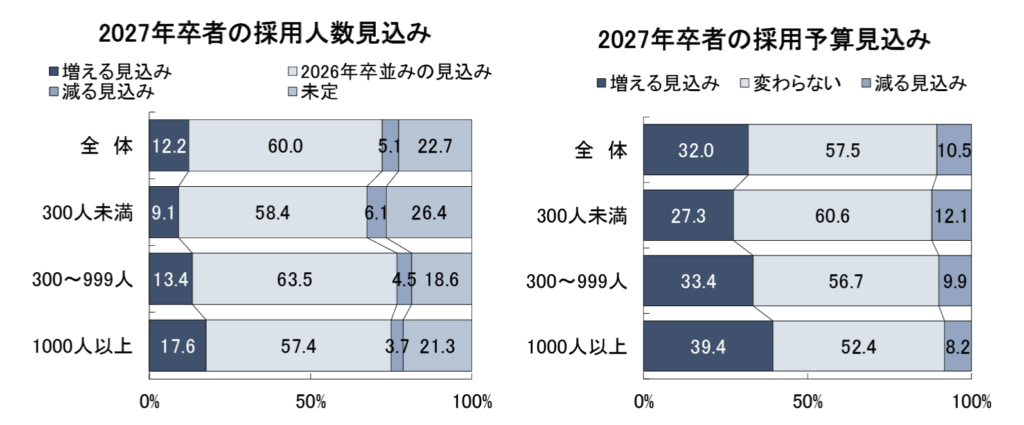

近年、新卒採用市場は大きな変化を迎えています。ディスコ社「キャリタスリサーチ 2027年卒 採用市場レポート(2025年7月発表)」によると、企業の72.2%が前年並み〜増加の採用計画を示しており、新卒採用の熱は依然として高い状況です。

一方で、有効求人倍率は上昇傾向が続き、特にIT・コンサル・人材業界では2倍以上の水準に達するケースもあり、優秀な学生を確保するハードルはますます高まっています。

大手とベンチャーの採用競争環境の違い

大手企業は安定性や待遇面での強みを武器に、例年どおり大規模な母集団形成が可能です。これに対し、ベンチャー企業は知名度の低さや給与・福利厚生面の弱さからエントリー数で劣ることが多いです。

しかし、学生の就職志向は「安定志向」一辺倒ではなくなってきています。ベンチャーで得られる裁量権の大きさや成長機会に魅力を感じる層が確実に存在し、ここをどう取り込むかが採用成否を分けます。

学生の志向性変化|安定志向から成長機会重視へ

マイナビ・リクナビの学生調査によると、2025〜2026卒世代は「安定性」を重視しつつも、「成長できる環境」「自己実現できる仕事」にも高い関心を示しています。

特にベンチャー志向の学生は、「社会にインパクトを与えたい」「早期に責任ある仕事をしたい」といった価値観を持っており、従来よりもキャリア観が多様化しています。

つまり、ベンチャー企業が新卒採用を行う際には、大手と同じ土俵で戦うのではなく、「カルチャーやビジョンへの共感」を中心にした採用ブランディングが欠かせない時代になっているのです。

- 新卒採用市場は活発化しており、ベンチャーもチャンスはある

- 大手との差別化は「待遇」ではなく「成長・カルチャー訴求」

- 学生は安定+成長の両立を求めており、ベンチャーは「共感設計」で勝負できる

2. ベンチャー企業が新卒採用に取り組むメリットとデメリット

ベンチャー新卒採用のメリット5選

ベンチャーが新卒採用に挑戦することは、一見ハードルが高く見えますが、得られるリターンも大きいです。主なメリットは以下の5つです。

- カルチャーフィットした人材をゼロから育成できる

価値観や行動規範が定まっていない成長期こそ、新卒社員を早期から迎えることで「自社カルチャーを体現する人材」を育成できます。 - 長期的な定着とロイヤルティ向上が見込める

中途採用と比べ、新卒は早期から自社に馴染むため、長期的な活躍やマネジメント層への成長も期待できます。 - 採用ブランディングにつながる

「新卒採用を実施している」こと自体が、社外に対する信頼性・社会的信用を高めます。学生や保護者だけでなく、取引先への安心材料にもなります。 - 組織の若返りと活性化

新卒が入社することで、社内の世代バランスが整い、社員の教育意識やチームの活気が向上します。 - 成長フェーズで必要な中堅層の土台をつくれる

1→10、10→100といった拡大期に「次世代リーダー候補」を新卒から育てることは、中期的な経営戦略とも直結します。

デメリットと注意点|教育コスト・離職リスク

もちろん、メリットばかりではありません。ベンチャーの新卒採用には、特有のデメリットや注意点も存在します。

- 教育コストの高さ

入社後すぐに戦力化するのは難しく、教育担当者の工数や研修制度の整備が必要です。小規模ベンチャーでは負担が大きくなりがちです。 - 離職リスクの高さ

キャリア観が多様化する中で「思っていた仕事と違った」と離職してしまうケースも。フォローやキャリア支援が欠かせません。 - 採用準備の負担

学生への広報活動、説明会対応、内定後フォローなど、大手企業と同じような採用フローを回す必要があり、リソースが不足しやすいです。 - ネガティブ情報の影響が大きい

特にSNS時代では「内定者の体験」や「退職者の声」が拡散しやすく、小さな不満が採用ブランドを大きく傷つけるリスクがあります。

採用ブランディング効果|信用と認知度を高める力

こうしたメリット・デメリットを天秤にかけたとき、最終的に成功を分けるのは 「採用ブランディング」 です。

- 「この会社に入りたい」と思ってもらえる物語やビジョンを描けるか

- 競合と差別化された自社らしいメッセージを届けられるか

ここが弱いと、せっかく採用活動をしても母集団は集まりません。逆に、ブランディングを強化できれば、規模や待遇で大手に劣るベンチャーでも「共感でつながる人材」を採用できます。

特に、Wantedly のような共感型プラットフォームは「給与や条件ではなく、ビジョンやカルチャー」で勝負するベンチャーに最適です。

- ベンチャー新卒採用は「教育コストやリスク」がある

- ただし「カルチャー浸透・信頼獲得・長期的成長」など大きなメリットも

- 成功を分けるのは「採用ブランディング」であり、媒体活用の巧拙

3. ベンチャー新卒採用で活用できる手法と媒体

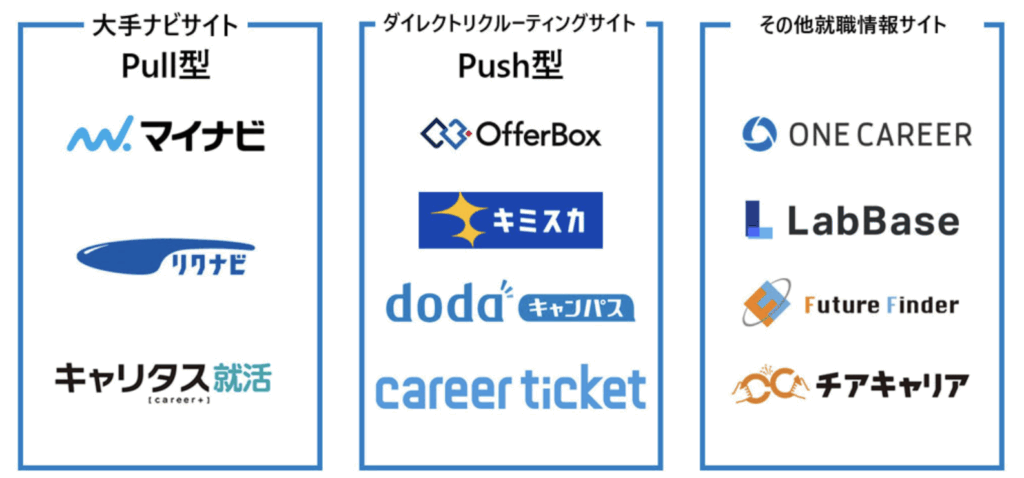

求人媒体|大手ナビサイトの活用可否

新卒採用の王道といえば、マイナビやリクナビなどのナビサイトです。大手企業は圧倒的な母集団形成を目的に利用しますが、ベンチャー企業では「コストに見合うか」が最大の判断基準となります。

掲載料は数百万円規模になることもあり、応募は集まっても「大手志向の学生」が多く、マッチング精度が低くなる傾向があります。そのため、「母集団の数」ではなく「質」で勝負したいベンチャー」にとっては、ナビサイト単独での活用はおすすめしづらいのが現実です。

Wantedly・OfferBoxなどダイレクトリクルーティング

ベンチャーに最もフィットするのは、ダイレクトリクルーティング型の媒体です。

- Wantedly:給与や条件を前面に出さず、「ビジョン・カルチャー」を伝えて共感採用を実現。スタートアップや成長企業との親和性が非常に高い。

- OfferBox:学生が登録したプロフィールに企業がオファーを送る逆求人型。特に「理系人材」や「地方学生」との出会いに強みがあります。

これらはナビ媒体に比べてコストが低く、学生との直接的なコミュニケーションが可能。ベンチャーならではの「想い」や「成長機会」を刺すメッセージングで、大手にはできない母集団形成を狙えます。

インターン採用・リファラル採用の強み

ベンチャーの新卒採用では、インターンシップやリファラル採用の活用も非常に有効です。

- インターン採用:長期インターンを通じて学生にリアルな業務体験を提供し、「カルチャーフィット」を確認できます。そのまま内定につなげれば、入社後のミスマッチを大幅に減らせます。

- リファラル採用:社員の友人や知人を紹介してもらう方法。信頼性が高く、既存メンバーと価値観が近い学生と出会えるのが特徴です。

特に小規模ベンチャーは採用予算が限られるため、「低コスト×高マッチ度」を実現できるこれらの手法を積極的に取り入れるべきです。

SNS発信と採用広報の連動

SNS発信は、いまや新卒採用に欠かせないチャネルです。

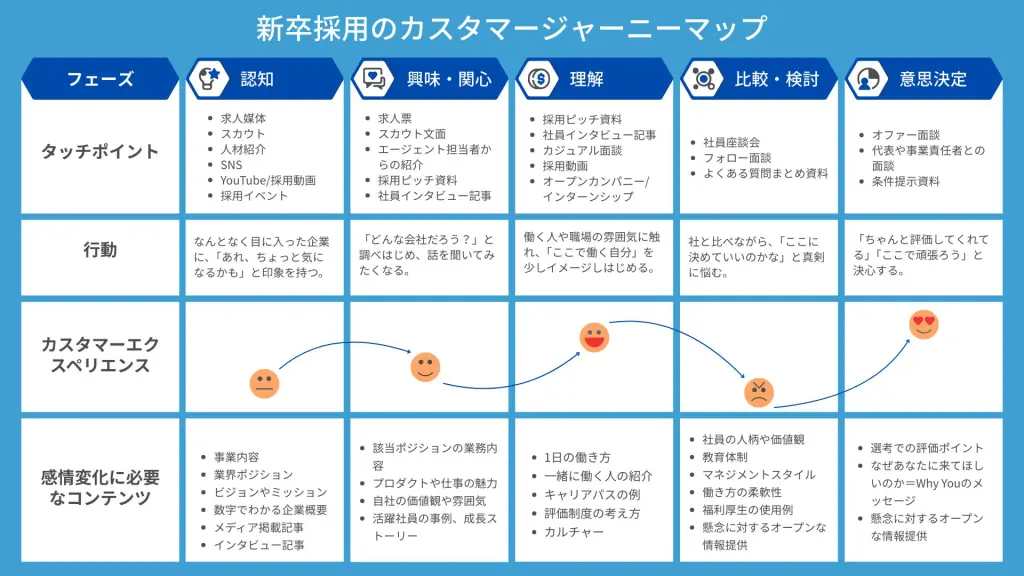

InstagramやX(旧Twitter)、TikTokで「働く雰囲気」や「社員の声」を発信することで、就活生の共感を得やすくなります。特にZ世代は企業研究をSNSで行う割合が増えており、「SNS×Wantedly」連動施策は効果が高いです。

ここで重要なのは、単なる広報ではなく「採用ブランディング」の一環として戦略的に運用すること。

- どんな学生に刺したいのか

- どんなカルチャーを打ち出すのか

- 採用媒体とどう一貫性を持たせるのか

これを設計できるかどうかで成果は大きく変わります。

- ナビサイトは「量」には強いが「質」ではベンチャーに不向き

- WantedlyやOfferBoxなどダイレクトリクルーティングがベンチャー向き

- インターン・リファラルは低コストで高マッチングを実現

- SNS発信は採用ブランディングと連動させるのが成功のカギ

4. ベンチャー企業の新卒採用成功事例と学べるポイント

① ITベンチャー|株式会社Dai(21名規模のクラウド型ECベンチャー)

事例概要

ITベンチャーの株式会社Dai(クラウド型受発注システム「Bカート」を展開)は、Wantedly Adminを活用した新卒・中途採用を実施しました。ハローワークでのスキルミスマッチが課題でしたが、Wantedlyを使うことで、スカウト+ストーリー記事による「スキル」×「カルチャーフィット」重視のアプローチに切り替えました。

成果・要因

- Wantedly経由で合計3名の採用に成功

- ストーリー記事やスカウト文により、企業と候補者のコミュニケーションが深まり、ミスマッチが軽減された点が高評価

この事例は、ITベンチャーが“共感ベースの採用設計”で採用精度を高められる点を端的に示しています。

② 地方ベンチャー|株式会社ミトラ(岡山県のシステム開発企業)

事例概要

岡山県を拠点とする地方ITベンチャー、株式会社ミトラは、学生との接点形成に課題を抱えていましたが、Wantedlyで自社の想いを等身大に発信。結果、インターン応募者100名近く、そして新卒枠で8名の採用に成功しました。

成果・要因

- 地方ながらWantedlyを通じて「共感応募」を促進し、応募数と定着率が共に向上

- 学生には給与や規模ではなく、ビジョンへの共感が響いたと評価されています

この取り組みは、地方ベンチャーこそWantedlyを活用し「カルチャー訴求型採用」を行うべきことを証明しています。

③ 成功企業に共通する要素|採用ブランディング×媒体活用

これらの事例に共通しているのは、採用ブランディングを前提に媒体を選んでいるという点です。

- 「どんな人材に来てほしいか」を明確にしたペルソナ設計

- 学生が共感できるメッセージを言語化

- WantedlyやSNSなど、共感が伝わりやすい媒体を戦略的に活用

逆に、ブランディングなしで媒体を使っても、応募数や定着率は伸び悩みます。

つまり、成功しているベンチャーの新卒採用は、「採用ブランディング × Wantedly運用」というセットで動いているのです。

- ITベンチャーでは「育成投資」が離職率改善に直結

- 人材業界ではWantedlyを活用し、応募数・承諾率を改善

- 成功要因は「採用ブランディング」と「媒体活用の一貫性」

5. 採用フェーズ別にみるベンチャー新卒採用の向き・不向き

創業期(社員数〜20名)|即戦力採用が中心

創業直後のベンチャーは、まだ売上基盤や事業モデルが安定していないケースが多く、教育リソースを新卒に割く余裕が限られています。

このフェーズでは「即戦力として活躍できる中途人材」を採用する方が合理的であり、新卒一括採用には不向きです。

ただし、インターンやアルバイトを通じて学生と緩やかに接点を持ち、将来の採用につなげる動きは有効です。

拡大期(20〜100名)|ポテンシャル層の採用と育成

社員数が20〜100名に達すると、事業は一定の成長軌道に乗り、中長期的に人材を育成できる余地が出てきます。

このフェーズでは、新卒採用を通じてカルチャーを浸透させることが非常に有効です。

また、組織の中堅層が薄くなりがちな拡大期に、新卒から育てた人材が3〜5年後にリーダー層へ成長することで、組織の持続的成長に寄与します。

Wantedlyを活用して「カルチャー共感」をベースにした採用を行うことで、大手にはない魅力を発信できます。

成長期(100名以上)|一括採用とブランディングの相乗効果

社員数が100名を超えると、採用・教育・評価の仕組みが整い、大規模な新卒採用に取り組める体制が整います。

このフェーズでは、ナビサイトや合同説明会での一括採用に加え、WantedlyやSNSでの採用広報を強化することで、母集団形成とブランディングを同時に推進できます。

特に「新卒採用を行っている企業」というイメージは、社会的信用度を高め、採用だけでなく営業・事業提携にも好影響を及ぼします。

- 創業期:即戦力中心、新卒はまだ優先度低い

- 拡大期:新卒を通じてカルチャー浸透&次世代リーダー育成

- 成長期:一括採用とブランディング強化

つまり、ベンチャー新卒採用は「フェーズに応じた戦略設計」が不可欠であり、採用ブランディングとWantedly運用を組み合わせることで最大化できます。

6. 失敗しやすいポイントと改善のコツ

人物像が曖昧なまま採用を進める失敗

多くのベンチャーが陥るのが、「誰を採りたいのか」が曖昧なまま採用活動を始めてしまうことです。

「優秀な学生なら誰でもいい」というスタンスでは、母集団は集まっても定着率が低く、早期離職につながりがちです。

解決策は、採用ペルソナ設計。活躍する社員の共通項や価値観を言語化し、「自社に合う人材像」を明確にすることが第一歩です。

広報不足で候補者に魅力が伝わらない失敗

新卒採用では、知名度が低いベンチャーほど「会社の魅力を伝える広報活動」が必須です。

しかし実際には、求人票に最低限の情報を載せただけで終わってしまうケースが少なくありません。

これでは学生に比較検討すらされません。Wantedlyのストーリー記事やSNS発信を通じて、カルチャー・社員の声・ビジョンを具体的に発信し、「共感でつながる採用」を実現しましょう。

内定後フォロー不足による離脱リスク

内定を出した後も、学生の気持ちは揺れ動きます。特にベンチャーは大手と比べて「安心感」が弱いため、内定辞退が起きやすいのが特徴です。

内定者インターンや交流会、メンター制度などを通じて、入社前から関係性を強化することが重要です。

内定後フォローの有無は、入社後のモチベーションや定着率にも直結します。

改善のカギは採用ブランディングと上流設計

これらの失敗の根本原因は、採用活動を「場当たり的」に行ってしまうことにあります。

母集団形成から面接、内定フォローまでを一貫して設計する「採用ブランディングの上流設計」が欠けていると、部分的な施策を強化しても効果は限定的です。

改善のポイントは以下の通りです。

- ペルソナ設計で「誰を採るか」を明確にする

- EVP(従業員価値提案)を整理し、自社ならではの魅力を言語化する

- Wantedlyをはじめとした媒体で一貫したメッセージを発信する

- KPIを設定し、応募数・面接率・承諾率などを定量的に改善する

このように、採用ブランディングを軸にした上流設計と継続的な改善サイクルこそが、ベンチャー新卒採用の成功を左右します。

- 失敗例:ペルソナ不在、広報不足、内定後フォロー不足

- 改善策:採用ブランディングの上流設計+Wantedly活用

- 採用は「感覚」ではなく「設計と数値管理」で再現性を高める

7. まとめ|ベンチャー新卒採用は「採用ブランディング」とWantedly活用が成功のカギ

新卒採用を成功させるための最重要ポイント

本記事を通じて見てきた通り、ベンチャー企業の新卒採用は「市場動向」「フェーズ適性」「採用手法」「成功事例」など多くの要素が絡み合います。

しかし結論として、最も重要なのは 「採用ブランディング」 です。

待遇や知名度で大手と競争するのではなく、カルチャー・ビジョン・成長機会といったベンチャーならではの魅力を戦略的に発信できるかどうかが成否を分けます。

ベンチャーにこそWantedlyが有効な理由

採用ブランディングを体現するための最適な場が、Wantedly です。

Wantedlyは給与や条件ではなく、「共感」や「ストーリー」で学生にアプローチする仕組みを持っています。

- 自社の世界観やビジョンを伝えるストーリー記事

- 応募につながるアルゴリズム活用(更新頻度・応援数・タグ設定)

- SNS連動による拡散効果

これらを戦略的に運用することで、大手にはない 「共感採用」 を実現し、ベンチャーの新卒採用における武器となります。

Synayakaが支援できること|上流設計から運用伴走まで

ただし、採用ブランディングやWantedlyの運用は「片手間」では成果につながりません。

Synayakaでは、上流の採用ブランディング設計から、Wantedlyの運用改善・応募増加の仕組み化までを一気通貫でご支援しています。

- 採用ペルソナ・EVP設計で「誰に・何を・どう伝えるか」を明確化

- Wantedlyのアルゴリズムに最適化した運用設計

- ストーリー記事制作や求人タイトル改善による応募率向上

- データに基づいた改善サイクルで、再現性のある成果を構築

「新卒採用を強化したいが、何から始めればいいかわからない」

「Wantedlyを運用しているが、応募が増えず成果が見えない」

そんな課題を感じている方こそ、ぜひ一度ご相談ください。

- ベンチャー新卒採用は、ブランディング×媒体活用が成否を分ける

- Wantedlyは「共感採用」を実現する最適なプラットフォーム

- Synayakaなら、上流設計から運用まで伴走し、採用を資産化できる