採用の歩留まりとは?原因と改善方法5選を徹底解説

1. 採用における「歩留まり」とは?|意味と重要性を解説

採用歩留まりの基本定義と意味

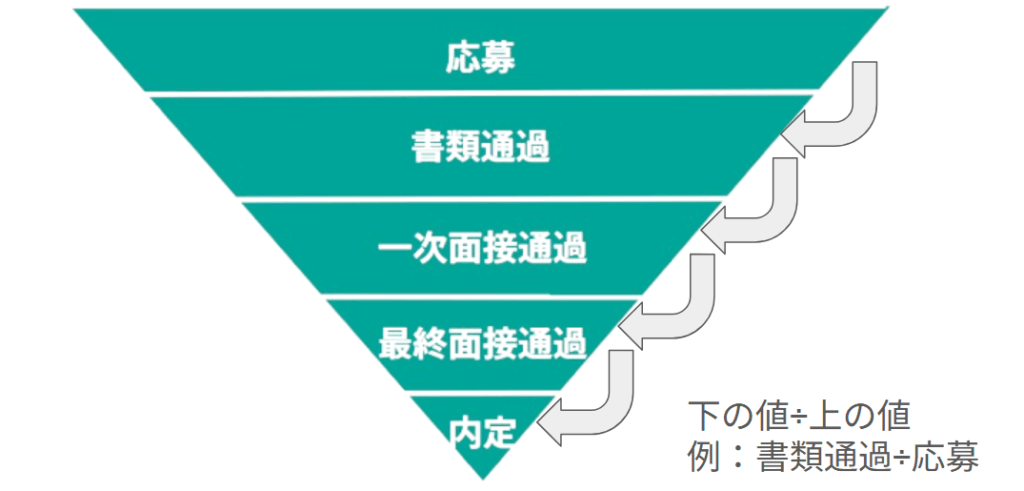

採用における「歩留まり」とは、採用プロセスの各ステップで、次のステップへ進んだ候補者の割合を指す言葉です。

もともとは製造業の用語で、「投入した原材料のうち、最終製品になる割合」を意味しますが、採用活動でも同様に「歩留まり率」として使われるようになっています。

たとえば「100人応募して、面接に進んだのが20人」であれば、応募→面接の歩留まりは20%という計算になります。

なぜ歩留まりが採用成果に影響するのか?

採用活動は、多くの企業が「応募数」や「内定数」だけを見てしまいがちですが、

本質的には「プロセスの設計」が成否を分けます。

その中で歩留まりは、どこで候補者が離脱しているかを可視化できる重要な指標です。

- 応募があっても面接につながらない

- 面接はしているのに内定承諾が出ない

──そんな状況に心当たりがあれば、まさに歩留まりの見直しが必要です。

歩留まりの改善がもたらすメリット

歩留まりが改善すると、以下のようなメリットが得られます。

- 採用効率の向上(無駄な選考コストが減る)

- 採用単価の削減(広告費・工数の最適化)

- KPIマネジメントが可能に(数値で採用力を測定できる)

- 離脱要因の特定・改善サイクルの強化

特に中小企業やスタートアップでは、「リソースが限られている中で、少ない母集団から質の高い採用を実現したい」という課題があるため、歩留まりを意識した構造設計は採用戦略の肝となります。

2. 採用歩留まりの計算方法と使い方|フェーズ別の指標例

採用歩留まりの基本計算式(応募〜内定)

採用における歩留まりの計算は非常にシンプルです。以下の基本式が使われます:

歩留まり(%)= 次のステップに進んだ人数 ÷ 前ステップの人数 × 100

例えば、100人が応募して20人が一次面接に進んだ場合:

20 ÷ 100 × 100 = 20%

このように、フェーズ間での通過率を定量的に測ることで、どの工程に課題があるのかを明確に把握できます。

フェーズごとの歩留まり例(応募→面接、面接→内定など)

以下は、よく使われるフェーズごとの歩留まりです

| フェーズ | 計算式の例 | 一般的な目安 |

|---|---|---|

| 応募 → 書類通過 | 書類通過者数 ÷ 応募数 | 20〜40% |

| 書類通過 → 一次面接通過 | 一次面接通過者 ÷ 書類通過者 | 30〜60% |

| 一次 → 最終面接通過 | 最終面接通過者 ÷ 一次通過者 | 50〜70% |

| 最終面接 → 内定承諾 | 内定承諾数 ÷ 最終面接通過者 | 50〜80% |

※職種や採用手法によって数値は変動しますが、自社の過去実績や業界平均と比較することで、改善すべきポイントが見えてきます。

活用できるKPI・指標設計のポイント

歩留まりは単なる結果の数字ではなく、改善の起点となるKPIです。以下のような活用方法がおすすめです:

- プロセスKPIとして定期的にウォッチ

→ 例:今月の「応募→面接」歩留まりが目標に届いているか? - 施策の効果測定

→ タイトルや求人内容を変更した結果、歩留まりがどう変化したかを分析 - 業務分担の見直しにも活用

→ 例えば、面接官による通過率のばらつきを見て改善指導するなど

歩留まりをKPIとして設定し、定期的に数値を振り返ることで、「感覚の採用」から脱却し、科学的な改善サイクルを回せるようになります。

3. 採用の歩留まりが悪化する原因とは?よくある5つの落とし穴

採用活動における「歩留まりの悪化」は、単に応募が少ないとか、内定辞退が多いといった単発の問題ではなく、プロセスのどこかに“構造的なミス”があることを意味します。ここでは、特に多くの企業が陥りがちな5つの原因を紹介します。

①ターゲットが曖昧でミスマッチが発生している

「誰に向けて採用したいか」が曖昧なまま求人を出してしまうと、見当違いの応募が増え、書類選考や面接で落とすケースが続出します。

これは応募→通過の歩留まりを大きく下げる要因です。

特に「とりあえず幅広く募集しよう」というアプローチは、候補者と企業双方にとって不幸な結果を招きます。

②求人の魅力訴求が弱く、応募段階で離脱が多い

求人票が「情報の羅列」になっていませんか?

給与や業務内容だけではなく、会社のビジョンやカルチャーが伝わる構成になっているかが重要です。

魅力が伝わらない求人は、クリックされても応募には至らず、応募率の歩留まりが低迷します。

③選考フローが長く、スピード感がない

選考に時間がかかりすぎると、候補者の熱量はどんどん下がっていきます。

他社からの内定が先に出て、そちらを選ばれてしまう──というのは、よくある失注パターンです。

選考回数が多すぎたり、間が空きすぎたりする場合、面接〜内定承諾の歩留まりが悪化しがちです。

④面接対応やレスポンスが悪く、信頼を損なっている

意外と多いのが、面接官や人事担当の印象で候補者が離脱するケース。

「話を聞いて不安になった」「対応が遅くて熱が冷めた」──こうした理由で最終面接辞退や内定辞退が起こるのは珍しくありません。

面接時の態度やレスポンスの早さも、歩留まりに直結する“体験価値”のひとつです。

⑤媒体運用やデータ分析が感覚任せになっている

「応募数が増えた」「なんとなく良い人が来てる気がする」──そんな感覚頼りの運用では、どの施策がうまくいっていて、どこでつまずいているかが見えません。

KPIや歩留まりデータを可視化し、改善サイクルを回していく設計がなければ、継続的な改善は難しくなります。

4. 採用の歩留まりを改善する具体策5選|改善ポイントと実践方法

歩留まり改善のカギは、「プロセスごとのボトルネックを見極め、構造的に対処すること」です。ここでは、実際に多くの企業で効果を上げている5つの実践施策を紹介します。

①ペルソナと訴求軸の明確化による応募率の改善

採用ターゲットが曖昧だと、母集団の質がブレてしまいます。

そこでまず重要なのが、「どんな人がほしいか」を言語化するペルソナ設計です。

加えて、ペルソナが魅力に感じるポイント(訴求軸)を言語化することで、求人の打ち出しが変わります。

例

- 「挑戦できる環境」を求める20代向けには“裁量の大きさ”を強調

- 「安定志向」の人には“チーム体制・サポート環境”を訴求

→ この一貫した設計が、応募段階での歩留まりを改善します。

②求人内容・タイトルの最適化で興味喚起を狙う

求人タイトルや導入文は、クリック率(CTR)と応募率の両方を左右する超重要ポイントです。

よくあるNG例

- ただの職種名だけ

- 「急募」「未経験歓迎」など汎用ワードのみ

改善例

- 「CTO直下で挑む!次世代SaaSのPdM募集」

- 「1人目エンジニアとしてプロダクト開発の全体を担う」

→ 求人タイトルは「誰が見ても刺さる」ではなく、「刺さる人にだけ刺さればいい」という考えが重要です。

③選考フローの短縮・カジュアル化で離脱防止

面談までに複数の書類提出や課題があると、候補者が面倒に感じて離脱する可能性があります。

改善策

- 書類選考なしのカジュアル面談導入

- 一次と最終を統合した「1day選考」

特に売り手市場の今、スピード感は歩留まりを上げる最大の武器です。

④面接官トレーニングと対応品質の底上げ

「この会社に入りたい」と思ってもらうには、面接官自身が魅力を体現する存在であることが重要です。

実施例

- 面接官向けのロープレ研修

- 候補者視点でのフィードバック導入

「良い人材に辞退される」企業の多くが、実は面接体験が課題です。

だからこそ、対応力の底上げが最終フェーズの歩留まり改善につながります。

⑤応募〜面接〜内定のKPI可視化と改善サイクル設計

歩留まりは感覚ではなく、KPIとして継続的に管理・改善してこそ価値を発揮します。

おすすめの実践方法

- 各フェーズごとの歩留まりを定期的に可視化

- 職種別/媒体別に分解して改善案を立案

- GoogleスプレッドシートやBIツールでダッシュボード化

「面接数は多いのに内定承諾が低い」「書類通過率が職種によって違う」など、数値から仮説を立てて改善できるようになるのが、歩留まり活用の本質です。

5. Synayakaが実践する歩留まり改善の支援内容とは?

採用の歩留まり改善は、単なる“プロセス管理”ではありません。

本質的には「誰に、何を、どう届けるか」という採用の構造そのものを設計することがカギです。

Synayakaでは、Wantedlyをはじめとする媒体運用に強みを持ちながら、構造設計×運用の両輪で歩留まり改善に取り組んでいます。

フェーズごとの歩留まりデータ分析と課題発見

まずは応募→書類通過→面接→内定→入社といった各フェーズごとの通過率を数値で可視化します。

Synayakaでは、Wantedlyや各媒体の管理画面データ×独自運用シートを活用して、現状のボトルネックを明確化します。

- 書類通過率が低い=ペルソナと訴求がズレている

- 面接通過率が低い=スクリーニングor面接対応に課題

- 内定承諾率が低い=選考体験 or 比較優位性に欠落

→ こうした構造的な問題を“感覚”でなく“数値”で捉えることで、解像度の高い改善アクションを設計できます。

ペルソナ設計×訴求軸の整理と求人改善支援

Synayakaの強みは、ペルソナ×訴求軸をかけあわせて“刺さる構成”に言語化することです。

- 12パターンのペルソナ分類

- 訴求軸別タイトルABテスト

- 反応率のログと改善サイクル運用

たとえば、「成長意欲の高い若手」に対しては“挑戦機会×チームの雰囲気”を押し出す求人設計をし、面接では実際の事例紹介で温度感を伝える──そういった構造と感情の設計をセットで支援します。

Wantedly活用による共感設計と母集団最適化

Wantedlyは「共感でつながる採用」がコンセプトの媒体。

Synayakaはその運用において270社以上を支援してきた実績があり、以下のような改善施策を導入しています:

- 求人とストーリーに“共通の訴求軸”を持たせる

- ストーリー型による“空気感”の届け方を設計

- アルゴリズム攻略で「PV→応募」導線を可視化

Wantedlyでの歩留まり改善は、感情設計と構造設計の融合が必要不可欠。その両輪を支援できるのが、Synayakaの最大の強みです。

Wantedlyの効果的な運用についてはこちらの記事もご覧ください。

KPI設計と運用レポートによる成果の可視化

最終的には、再現可能な採用プロセスを“仕組み”として残すことがゴールです。

Synayakaでは、月次・週次でのKPI管理レポートを作成し、以下を可視化します

- フェーズ別歩留まり

- 訴求軸ごとの応募反応

- 面接通過率・内定辞退率などの数値ログ

- 改善提案とアクション実行ログ

「属人的な採用から、データと構造で回す採用へ」──これが、Synayakaが企業と一緒に目指すゴールです。

6. まとめ|歩留まり改善は採用成果に直結する指標

採用の「歩留まり」は、単なる数値管理ではなく、採用活動の質と設計を映し出す“鏡”のような指標です。

各フェーズごとの歩留まりを見ることで、応募〜内定までのどこにボトルネックがあるのかを可視化でき、改善に向けた具体的な一手が見えてきます。

本記事で紹介した歩留まり改善アクション5選

- ペルソナ設計×訴求軸の明確化

- 求人内容・タイトルの最適化

- 選考フローの短縮・カジュアル化

- 面接対応の品質向上

- KPI設計と継続的な改善サイクル

歩留まりの改善は、単に“テクニック”の話ではなく、どれだけ候補者に誠実に向き合い、伝えるべき魅力を設計・発信できているかにかかっています。

Synayakaでは、Wantedlyをはじめとする媒体運用や構造設計を通して、「カルチャーに共感し、定着する人材」を効率よく採用する仕組み化を支援しています。

「歩留まりを改善したい」と思った方へ

- 自社の歩留まりが悪い理由がわからない

- PVはあるのに応募や内定につながらない

- 勘と根性の採用から、構造と再現性の採用にシフトしたい

そんな方は、ぜひSynayakaの無料相談をご活用ください。

貴社の状況などに合わせた最適な施策やその他のお困りごとの解決策もご提案できますのでぜひ!